[스마트경제] #. 올해에도 '거침없이 연극리뷰'가 스마트경제를 통해 매주 금요일에 연극, 뮤지컬 분야 평론가들의 거침없는 연극리뷰 시즌3를 연재한다.

월간 ‘한국연극’ 편집주간이며 포스트드라마 권위자인 문학박사 김기란 평론가, 연극평론가 숭실대학교 백로라 교수, ‘한 줄도 좋다, 우리 희곡’의 저자이자 한국예술종합학교 예술교양학부 객원교수 정수진 평론가, 전방위적인 비평과 연극평론을 하고 있는 대경대 연기예술과(연극영화과) 교수 김건표 평론가가 매주 릴레이로 연재한다(편집자주).

◇ 한국 창작뮤지컬의 레퍼토리가 된다는 것

한국 뮤지컬은 2000년대 이후부터 가파르게 성장해 왔다.

‘오페라의 유령’을 비롯한 외국 유명 라이선스 뮤지컬의 잇따른 국내 공연들이 국내 뮤지컬 시장의 양적 팽창을 주도했다면 창작뮤지컬 레퍼토리에 대한 공연계 안팎의 지속적인 요구는 한국 뮤지컬의 질적 성장을 견인한 밑거름이었다.

창작뮤지컬의 성공 사례로 언급되고 있는 ‘오! 당신이 잠든 사이’와 ‘빨래’는 감각적인 가사와 귀에 꽂히는 주제 선율로 어우러진 넘버들을 탄탄한 서사의 줄기 아래 엮어냄으로써 관객과 평단의 호평을 받았다.

오픈런(공연이 끝나는 시점을 정해두지 않고 계속 공연하는 방식)으로 계속 공연을 하면서, 작품의 의의와 가치를 스스로 증명해낸 바 있다.

그러나 대극장 공연으로 매번 천문학적인 수익을 창출하는 해외 라이선스 뮤지컬에 비해 대부분의 창작뮤지컬들은 주로 소극장에서 공연됐다는 점은 문제적이었다.

대형 창작뮤지컬 ‘댄싱 섀도우’ ‘대장금’ ‘해어화’ 등의 잇따른 흥행 실패로 인해 제작사들이 대형 창작 뮤지컬 제작을 꺼려했고 그보다는 성공이 어느 정도 담보된 해외 뮤지컬 수입에 집중하는 편을 택한 것이다.

창작뮤지컬의 시장 점유율이 20%도 채 되지 않았던 2009년에 괄목할 만한 창작뮤지컬 ‘영웅’이 초연됐다. 안중근 서거 100주년을 기념해 연출가 윤호진이 기획, 제작한 ‘영웅’은 여러 면에서 기념비적인 공연이었다.

대부분의 뮤지컬 제작사들이 꺼려 하던 대형 창작뮤지컬이었으며 작품 개발에 4년이라는 긴 시간을 투자했다.

또한 연극연출가 성기웅을 드라마터그로 기용해 한아름 작가의 대본을 다각도로 검토하면서 밀도 있는 서사를 공들여 구축하는 데에 힘썼다.

이듬해 주요 뮤지컬상을 석관했다는 수상기록보다 더욱 눈여겨 보아야 할 점은 창작된 지 15년이 지났는데도 여전히 생명력 있는 공연으로 관객을 만나고 있다는 사실이다.

한국 뮤지컬계에 본이 될 만한 레퍼토리로 자리매김한 것이다.

◇ 서울예술단의 대표적인 레퍼토리 ‘윤동주, 달을 쏘다’

뮤지컬 ‘영웅’의 성공으로 한국 공연계는 대형 창작뮤지컬 제작에 다시 시동을 걸기 시작했다.

서울예술단의 창작가무극 ‘윤동주, 달을 쏘다’ 또한 뮤지컬 ‘영웅’이 마중물이 된 비옥한 창작 토양의 결실이라 할 수 있다.

한국인이 가장 사랑하는 시인 윤동주의 삶과 문학을 중심으로 문학에 대한 열정과 행동하는 양심 사이에서 고뇌했던 시인의 내면 풍경을 뮤지컬로 그려냈다.

2012년 초연 이후 7번 거듭 공연되면서 서울예술단의 대표적 레퍼토리가 됐다.

2012년 초연과 2013년 재연 모두 객석점유율이 93%가 넘었으며 2016년과 2017년 공연은 100%, 2019년 95%, COVID-19로 공연계 전체가 얼어붙었던 2021년 시즌1 마지막 공연에도 83% 이르는 객석 점유율을 기록한 바 있다.

광복 80주년이자 윤동주 서거 80주년을 기념해 올해 5월 관객들을 다시 만나고 있다(2025.5.9~5.18, 예술의전당 CJ토월극장). 2021년 공연 이후 4년 만의 공연이다.

초연에 대한 평은 대체로 긍정적이었다.

윤동주 시세계를 대표하는 부끄러움의 서정과 성찰을 통한 참회 등이 대사와 가사로 적절하게 무대화됐고 대표작 ‘서시’와 ‘별 헤는 밤’을 주연배우가 절규하듯 낭독하는 핵심 장면에서 시인이 견뎌낸 절망과 고통을 효과적으로 객석으로 전달했다는 호평이 이어졌다.

윤동주의 시 한 편 마음에 품어보지 않은 이가 어디 있으랴. 그가 세상을 떠난 지 80년이 됐지만 그의 시는 한국인의 보편적 감수성과 여전히 풍성하게 공명하고 있다.

사랑해 마지 않는 시인 윤동주를 뮤지컬로 만나는 경험은 어떨지. 창작된 지 10년이 훌쩍 넘은 ‘윤동주, 달을 쏘다’를 처음 보러가는 발걸음은 설렘으로 가벼웠다.

◇ 윤동주의 서정을 뮤지컬 서사로 담을 수 있을까

익히 알고 있듯이 윤동주의 유일한 시집은 ‘하늘과 바람과 별과 시’다. 여기에 그의 시세계를 이루는 주요 이미지들이 모두 담겨 있다.

하늘은 기독교적인 이상, 절대자 그리고 인생의 궁극적 목표를 상징한다. 시인은 하늘을 바라보면서 여전히 땅의 세계에 머물러 있는 자신을 들여다보면서 부끄러움을 느끼다가 다시 또 푸르디 푸른 하늘을 올려다보면서 이상을 동경하며 힘을 낸다.

바람은 새로운 세계를 희구하는 변화의 동력을 상징한다. 시인은 바람에 나부끼며 자아와 세계의 충돌을 경험하며 현실의 한계를 자각한다. 끊임없이 불어오는 바람의 움직임은 현실의 벽에 좌절하고 포기하기보다는 미래에 대한 의지를 세워야겠다는 다짐을 불러 일으킨다.

별은 밤을 비추는 빛이다. 시인의 현실은 칠흙 같은 어두운 밤과 같지만, 여전히 반짝이는 별을 품고 있는 밤이다.

윤동주가 ‘서시’의 마지막을 “오늘 밤에도 별이 바람에 스치운다”로 마무리하였는데, 이는 희망이 보이지 않는 현실 속에서도 빛을 바라보기를 그치지 않겠다는 결연한 의지의 표현인 것이다.

이 중에서 특히 별은 윤동주의 시세계를 아우르는 대표적인 이미지다.

그러나 뮤지컬 ‘윤동주, 달을 쏘다’에는 별 대신에 달의 이미지 가득하다.

극은 초승달로 시작해서 거대한 달이 무대 전면을 가득 채우면서 마무리된다. 이처럼 작품의 처음과 끝은 어두운 밤의 이미지로 가득하다.

맑고 투영한 윤동주의 서정을 기대했던 관객들에게는 다소 낯선 뮤지컬의 서사다.

작가 한아름은 달의 이미지를 통해 식민지 조선의 지식인으로서 조국의 현실 앞에 무력했던 시인의 고민을 부각시키려고 했다.

작품의 제목을 ‘별을 노래하는 시인, 윤동주’가 아닌 ‘윤동주, 달을 쏘다’로 정한 것은 시인 윤동주의 서정보다는 청년 윤동주의 결의에 집중하겠다는 창작 의도로 읽힌다.

무대 위에는 좋은 시를 쓰기 위해 홀로 고민하는 시인 윤동주보다는 시대의 아픔을 외면할 수 없어 갈등하는 청년 윤동주의 방황이 주로 그려진다.

‘부끄러움의 시학(詩學)’이라 명명할 수 있는 윤동주의 서정세계는 시대의 격랑 한가운데서 생의 끝까지 스스로를 밀어붙이는 식민지 지식인 청년의 투지로 장면화되었다.

◇ 청년 윤동주의 결의로 마무리한 창작 의도

관객들은 이미 시인 윤동주의 비극적 운명을 알고 있다.

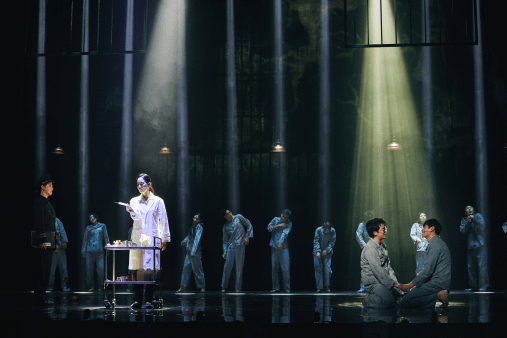

일본 후쿠오카 형무소에서 그가 겪었다는 생체 실험 이야기는 상상할 수 없을 정도로 참혹하다.

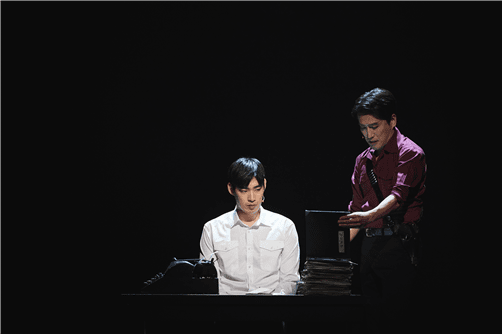

‘윤동주, 달을 쏘다’는 주인공의 마지막 비극을 외면하지 않는다.

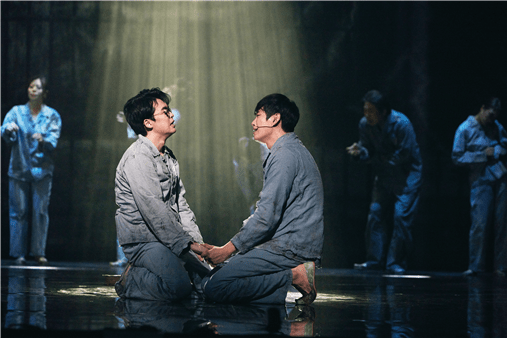

대신 최대한 절제된 서사극적 장면 연출을 통해 후쿠오카 감옥 안에서 스러져간 아까운 청춘 윤동주의 고통을 관객들이 체감하도록 이끈다.

흔히 뮤지컬은 쇼비즈니스에 가깝다고들 말한다. 그래서인지 우리는 화려한 춤과 노래가 불러오는 비일상적 시각적 청각적 관극 경험을 기대하곤 한다.

‘윤동주, 달을 쏘다’를 보는 동안 이른바 쇼스토퍼(show stopper) 장면을 나도 몰래 기대하고 있었다.

가상의 인물 이선화(이혜수 분)와의 로맨스도 설익은 상태로 끝나버리고, 송몽규(윤태호 분) 강처중(이한수 분) 정병욱(이기완 분) 세 친구와의 우정 역시 그다지 설득력 있지 않았다.

연희전문학교 시절의 윤동주(김용한)는 어딘지 모르게 시들어보였고 내면의 고민으로 침잠해 있을 뿐이었다.

‘윤동주, 달을 쏘다’는 뮤지컬 장르의 문법을 거스르면서 마지막 장면까지 묵직한 질문들만 객석으로 던져 준다.

대표적인 뮤지컬 넘버라 여겨지는 ‘시를 쓴다는 것’의 가사처럼 윤동주의 시는 오늘 우리에게 무엇일까를 고민하게 했다.

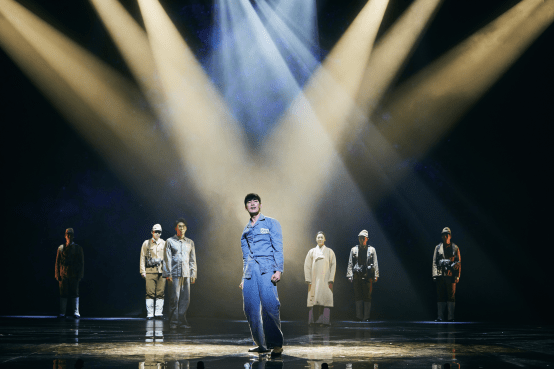

마지막 장면에서 윤동주는 달을 향해 돌팔매를 하며 활을 쏜다.

무대 위에는 부끄러움에 몸부림치며 바람에 스치는 별빛에도 희망을 바라던 시인의 마음이 아닌, 운명에 맞서 무사처럼 생의 결의를 다지는 청년의 기개가 가득했다.

멀티캐스트가 아닌 원캐스트로 다진 이번 시즌 주연배우들의 열심에도 불구하고 마지막 장면에 식민지 조선 청년의 운명에 합일돼 나도 모르게 울컥했지만 시인 윤동주의 초상을 거세하고 청년 윤동주의 면모를 부각한 창작 의도에는 쉬이 합의가 되지 않았다.

극장을 나설 때 창작 의도를 되새기느라 굉장히 무거워진 마음이었다.

극의 구성을 전면 수정하기는 어려울지라도 윤동주라는 역사적 인물을 주인공으로 선택했을 때 시인의 면모를 약화시킨 초연의 선택에 대해서는 다시 한번 생각해 볼 필요가 있다.

아직도 우리에게 윤동주는 하늘과 바람과 별을 노래하던 시인(詩人)으로 기억되므로.

정수진(연극평론가)/ 한국예술종합학교 예술교양학부 객원교수. ‘연극평론’, ‘한국희곡’ 편집위원.

스마트경제 복현명 기자 hmbok@dailysmart.co.kr